|

Medianote

|

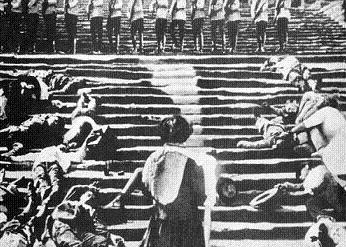

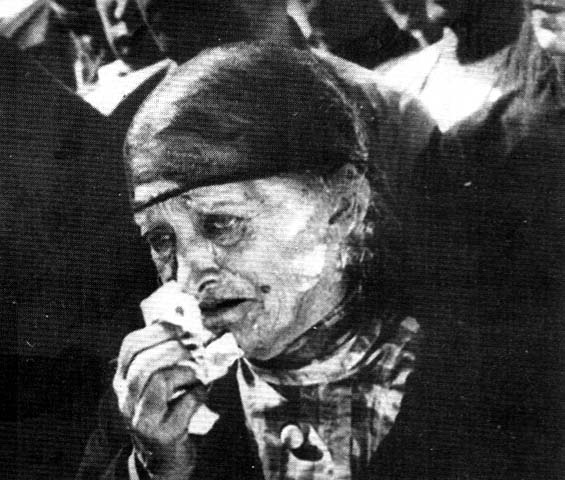

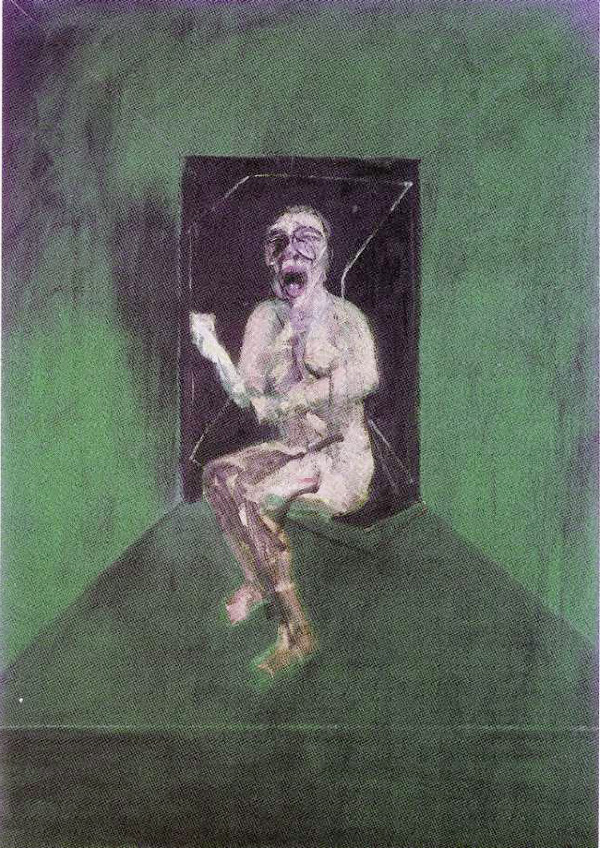

Eisenstein2에이젠슈타인(S. Eisenstein)의 충돌 몽따쥬 이론에서 변증법예술의 일반적 원리로서의 차이는 잠재적일 뿐이다. 우선 차이는 아직 의식으로 떠오르거나 파토스를 끌어들일 만큼의 강도를 취하고 있지 않을 것이다. 그것은 어떠한 저항도 받지 않은 채, 일차적으로 물질들 간의 관계를 구성하고 있는 원리에 머물고 있기 때문이다. 따라서 하나의 연극 혹은 사건이 발생하기 위해서는 보다 강렬한 형태로 특화되어야만 할 것이다. 에이젠슈타인의 가장 모호한 개념 중의 하나인 어트랙션(attraction)이 그 예가 될 것이다. 들뢰즈는 에이젠슈타인의 변증법적 편집에서 두드러지게 나타나는 힘의 도약이나 개념의 상승에 대해 언급하는 가운데, 어트랙션을 우선 하나의 좋은 구경거리로 간주해야 한다고 지적했는데(Deleuze 36), 이와 동일한 맥락에서 우리는 어트랙션을 잠재적 차이를 특화된 계기로 전환시키기 위한 수단으로 보아야 할 것이다. 예를 들어, 잭 런던(Jack London)의 원작을 연극으로 꾸민 『멕시코인』에서, 에이젠슈타인은 무대 밖에서 벌어지고 있는 것으로 상상된 무대연출 대신에 무대에 직접 실제의 권투장면을 재현한다. 연출기획에 의해 의도된 연기가 아닌 실제의 행위를 무대에서 실연함으로써, 에이젠슈타인은 간접적인 재현 대신에 직접적인 구체성을 모색한다. 이로부터 관객은 권투시합을 목격하고 있는 것으로 가정된 연기자들의 반응을 통해서가 아니라(대사의 억양, 제스처, 시늉 등), 눈앞에서 직접 벌어지고 있는 행위들을 경험하는 것이다. 여기서 어트랙션의 의미를 유추해 볼 수 있을 것이다. 구체적 실제의 경험과 그에 대한 흥분이나 놀라움은, 전달되고 있는 사건의 내용이 아니라, 펼쳐진 사건의 주위에서 구체적 실제를 이루고 있는 분자적 요소들에 기인 한다: "링 바닥에 쓰러지는 육체, 가쁜 숨소리, 온몸에 번쩍거리며 흐르는 땀, 팽팽한 피부와 솟아오른 근육을 겨냥해서 찌르듯 강타하는 글러브의 강렬한 자극"(에이젠슈타인 25). 이렇게 해서 우리는 눈앞에 펼쳐진 하나의 스펙터클에 매혹되어 강렬한 파토스를 경험한다. 마이어홀드는 생체-역학적 연기론에서 심리적 사실보다는 신체적 행위를 통해 감정을 유도하고자 했는데, 이와 마찬가지로 어트랙션은 환상이나 관념이 아니라 질료와 지각에 호소하는, 즉 "안에서 밖으로"가 아니라 "밖에서 안으로" 구성하는 예술의 방식이라고 말할 수 있을 것이다.  실제적 행위의 구체성이 놀라움과 같은 강한 감정을 촉발하는 원인이 바로 여기에 있다. 파토스는 주관적 계열의 내부에서 확립된 인상(의식적 인상 혹은 기억 등)이 객관적 계열의 구체성에 의해 파괴되는 강도에 비례하는 것이다. 베르그송은 하나의 이미지로부터 다른 이미지에 일으킨 동요가 그 자신에게 반사되어 감정이 발생한다고 가르쳤는데, 이것은 파토스를 이미지들 간의 거리, 더 정확히 말해 주체와 대상간의 간격에 의해 설명하는 방식이다. 이에 따르면 파토스는 사물들 간의 인력 뿐 아니라 사물과 의식간의 흡인력을 최대로 하는 것을 의미한다. 그러나 어떻게 그럴 수 있을 것인가? 하나의 인상은 새롭게 등장하는 다른 하나의 인상과 차이를 이루면서 강도 높은 대립에 직면하게 된다. 즉 서로 잠재적인 차이만을 가지며 개별적으로 존재하고 있던 두 계기가, 특정한 순간에 동일한 위상을 취할 수 없고, 따라서 하나의 가시적 동력을 획득하게 되는 계기가 있다. 이것이 바로 대립과 모순, 즉 충돌! 이 계기의 표현은 사물들의 차이의 양이 최대화되는 순간을 포착하는 일로부터 시작될 것이다. 『멕시코인』의 연출에서 보여준 구체성의 리얼리티가 흥분을 유인하는 주요한 매개가 될 수 있었던 것은, 재연되고 있는 사건과 관객의 눈이 서로 근접한 위상을 띠고 있었기 때문일 뿐만 아니라, 보다 근본적으로 사건에 대한 관객의 통상적 관념과 실제의 행위들로부터 지각되는 어트랙션의 충돌, 즉 의식이 실제에 의해 파괴되는 계기에 직면했기 때문이다. 의식은 이런 식으로 충돌에 의해 다른 영역으로 확장될 것이다. 변증법에 따르면 모든 존재는 그 자신의 운동과 변형을 파괴적인 계기 안에서 발견하게 된다. 베르그송이 감정의 발생을 거리의 최소화로 설명한 것이라면, 에이젠슈타인은 이를 차이량(差異量)의 최대화로 설명한다. 보다 상위의 도약 혹은 질적 변형을 표현하기 위해서는, 더욱 더 강렬한 차이를 추구해야만 한다. 그것은 사물이 거대한 팽창에 직면하게 되면서 더 이상 그 자신 안에 머물 수 없는 상태를 의미하는 것이다. 만일에 영화가 이를 표현해야 한다면 하나의 부분대상 뿐 아니라 개별적인 쇼트의 강렬함을 최대로 해야 할 것이다. 그의 작품들 안에는 수많은 질적 도약이 등장하는데, 이는 특정한 하나의 계기에 의해 발생한다. 이 계기들은 주로 고함이나 주먹 혹은 불꽃이나 눈물과 같은 파토스의 정점으로 이루어져 있다. 이것은 양적인 증식에서 질적인 도약으로 나아가는 변증법적 이미지의 한 표현이다. 그 좋은 예가 『전함 포템킨(Bronenosets Potemkin)』(1925)에 있다. 포템킨 호에서 죽은 바츌린츄크의 시신이 파도를 타고 오데사 항구로 들어오는 장면이 있는데, 마치 한 구의 시신이 우주 전체의 대기를 몰고 오는 인상으로 표현된다. 이 장면은 바다의 반란에서 육지의 반란으로 확대되는 전환점을 이루고 있다. 우선 대기는 안개로 서서히 퍼지고, 물의 흐름이 점차적으로 육지로 향한다. 항구 시퀀스에서는 사람들이 하나 둘씩 모여들고, 점점 군중을 이룬다. 서서히 진행되고 있는 감속 편집은 슬픔을 양적으로 증식시키고 있다. 그리고는 어느 순간 갑자기 한 인물로부터 고함이 터진다. 이어 나팔소리, 주먹, 눈물. 그리고 자막: "부분을 위한 전체, 그리고 하나, 바츌린츄크를 위한 전체". 꽉 쥔 주먹들이 가속으로 편집되고, 다시 자막: "전제정치 타도 . . .".  그의 작품에서 도약의 계기가 주로 파토스의 정점으로부터 시작되는 것은, 파토스가 행동으로 나아가는 전환점이 되기 때문이다. 변증법에 따르면, 의식적인 것이든 물질적인 것이든, 단일자가 자기 자신을 질적으로 변형시키기 위해서는, 즉 하나의 고양된 통일성을 취하기 위해서는 자신의 대립물을 상정해야만 한다. 이것은 대립물과의 투쟁에서 자신의 힘을 최대로 함으로써 자신의 내부에 속해있던 잠재적 자질을 현실화하기 위함이다. 파괴의 위협에 대한 공포나 대상에 대한 과도한 혐오는 자신과 분리되어 객관적으로 존재하고 있는 대상을 내부로부터 체험하는 과정이다. 대상을 부정하든지 혹은 흡수하든지, 거기에는 반드시 힘의 최대의 문제가 관건으로 등장한다. 에이젠슈타인에게 있어 충돌은 근본적으로 질적 도약을 의미하지만, 이 보다도 우선적인 것은 대립으로부터 파생되는 힘의 최대화였다. 그의 유인(attraction)의 개념이 바로 이것이다(힘의 최대로서의 감동, 정념, 분노 . . .). 따라서 대립에서 힘의 최대치를 도출하기 위해서는 힘의 팽팽한 긴장이 추구되어야만 한다. 프레임을 짜는데 있어 황금분할과 같은 정확한 휴지점(caesura-point)이 필요해지는 이유가 여기에 있다. 이와 같은 분할에서 부분 대상들 간의 대립 뿐 아니라 질적 도약의 단계가 설정 된다: 『낡은 것과 새로운 것(Old and New)』(1929)에서 우유방울로부터 이어지는 급속도의 질적 도약, 즉 색채도약, 시간도약, . . . 개념도약; 『전함 포템킨』에서의 대치하고 있는 힘들 간의 대립과 그로부터 파생되는 새로운 국면들.  차이량의 최대화인 대립과 모순은 부분 대상들 간에 이루어진 우연한 충돌이 아니다. 이는 변증법적 고유의 의미에서 그렇다. 그것은 사물이 질적 변형을 이루거나 보다 상위의 도약을 위해 반드시 겪어야할 필연적인 자기증식 과정이다. 영화에서 표현되어야 할 것은 바로 사물의 자기증식인 충돌이다. 부분적 대상들 간의 충돌의 좋은 예가 『이반 대제』 제1부 마지막 장면에 있다. 황제는 자신을 지지하는 백성을 기다리고 있다. 황제와 백성은 하나의 쇼트 내에서 화면의 오른쪽과 왼쪽의 가장 크거나 가장 작은 형상들로 몽따쥬 된다(에이젠슈타인 228; 263 그림을 참조하라). 여기서 차이량의 최대화는 카메라와 대상의 거리가 두 개의 극단적 형태로 화면 전체에 채워지면서 표현되고 있다(클로즈업과 롱숏의 충돌). 『전함 포템킨』에서 차이량의 최대화는 보다 다양한 형태로 나타난다. 그러나 어떤 것이든지 부분대상들 간의 우연한 충돌을 의미하지는 않는다. 에이젠슈타인이 의도했던 바는 단순히 반란군과 군중 그리고 이를 저지하려는 군대의 격렬한 정치 경제적 대립이 아니라, 사회 전체 나아가 세계를 이루는 필연적 법칙으로서 우주 전체의 대립이다. 따라서 모순은 언제든지 화면 전체의 구조를 이루고 있는 기하학적 충돌이거나(구조물의 윤곽선이나 군대의 진압에서 볼 수 있는 선형적 운동과 반란군이나 민중의 비선형적이고 역동적인 운동에서 볼 수 있는 도형의 충돌, 낮은 지대의 집단과 높은 지대의 집단을 이루는 면의 충돌, 바다와 도시의 공간의 충돌 혹은 그 양의 충돌 등), 프레임의 내용을 가득 채우고 있는 질료의 충돌이거나(빛의 강도에 따라 명암의 대조를 이루는 조명의 충돌, 탄환의 금속성에 의해 찢겨지는 피부와 같은 재료의 충돌), 벌어지고 있는 전체의 사건과 시간의 충돌(에이젠슈타인에 따르면 이것은 slow motion과 stop motion에 의해 달성될 수 있다). 이것만이 있는 것이 아니다. 공간과 질료의 충돌, 질료와 시간의 충돌, 공간과 시간의 충돌, 감각들 간의 충돌 . . . .  이런 식으로 세계는 대립과 모순의 양태를 통해 그 자신 안에서 스스로를 전개하고 진화한다. 따라서 대립물들의 충돌은 유기적 조화를 주관하는 초월적 질서 아래 발생하는 우연일 수가 없다. 그들의 양적인 증식은 그 자신의 진화에 있어 필연적 과정이다. 만일에 특정한 틀(프레임)에 의해 그 전개에 제약이 가해지고, 그 틀 안에서 하나의 존재 혹은 여러 존재들이 동일한 위상을 점유할 수 없는 한계에 직면하여, 공간적으로나 시간적으로나 팽창의 극한에 이르면, 연상의 형식으로든 아니면 관념의 형식으로든, 거기서부터 무엇인가가 빠져나가지 않고는 견딜 수 없는 상태가 된다. 에이젠슈타인에게 있어 영화는 예술의 일반 법칙으로서의 충돌을 순전히 변증법적 과정 속에서 실현해야만 한다. 거기에는 증식, 팽창, 내적이고도 필연적인 모순, 충돌, 그리고 궁극적으로는 질적 도약이 표현되어야만 할 것이다. 이런 이유에서 에이젠슈타인이 구현하고자하는 변증법을 포즈들의 이상적 종합이라고 보아서는 안 된다. 물론 거기에는 하나 또는 여럿의 포즈를 이루고 있는 정점들이 등장한다(우유방울, 단말마와 같은 총성, 고함, 주먹, 눈물 . . .). 또 이 정점들 간의 이행에 의해서만 운동이 발생할 것이다. 그러나 분할점을 이루고 있는 것들은 주관적 상태의 포즈와는 근본적으로 구별된다. 그들은 정신의 초월적 종합에 의해서가 아니라 강렬한 파토스의 내적 분출로 이루어지는 것이다.  <Still from "Battleship Potempkin"> 에이젠슈타인은 이미 여러 곳에서 몽따쥬가 내적 과정에 기초해야 한다고 지적한다. 내적 과정은 푸도프킨이 그랬듯이 심리적 사실들의 점진적 변화를 표현하는 것과는 구별된다. 에이젠슈타인에게 있어 심리적 사실이란 행동의 원인이 아니라 오히려 행동의 결과이기 때문이다: 우리는 무서워서 도망가는 것이 아니라, 도망가기 때문에 무서움을 느낀다. 여기에 동력학적 몽따쥬를 강조하는 에이젠슈타인의 행동주의적 경향이 있다. 순서가 완전히 뒤바뀐 것이다. 시민들은 전제정치를 타도하기 위해 주먹을 쥐거나, 눈물을 흘리지는 않는다. 오히려 그들의 주먹이 혁명이 되고, 눈물은 전제정치 타도의 출발이 된다. 주먹을 쥐거나, 눈물을 흘리면서, 그들은 전제정치의 타도에까지 이르게 되는 것이다.  (Francis Bacon, Study for the Nurse in the Film "Battleship Potemkin", 1957) 에이젠슈타인의 몽따쥬에서 자주 언급되는 제3의 개념은 이런 의미에서 이해되어야 할 것이다. 서로 다른 쇼트나 이질적인 존재들이 결합되거나 충돌하면서 어떻게 제3의 개념이 도출되는가? 그는 몽따쥬가 문장구성의 방식을 따라야 한다고 주장했는데, 이것은 몽따쥬가 언어 특히 은유와 맺는 관계를 지적하기 위함이었다. 심지어는 영화가 문학의 제2시기라고 주장한 바가 있다. 그러나 그는 문학적 상징이나 은유가 쇼트의 몽따쥬와 맺는 관계에는 제약조건이 따른다는 점을 잘 알았다: "이러한 수법은 본질적인 관점(주제의 정서적인 역학화)이 상실되고 있으면 병적으로 쇠퇴해버릴 수도 있다. 영화를 만드는 사람이 본질적인 것을 상실하자마자 그 수법은 생산적인 힘을 잃고 생명이 없는 문학적인 상징주의와 문체상의 매너리즘에 빠지게 된다"(이에 대한 자세한 논의는 에이젠슈타인 103-5를 참조하라). 그가 몽따쥬를 은유와의 관계에서 파악하고자 했던 것은, 무엇보다도 은유의 결합이 내재적 속성들의 결합을 의미하기 때문이다. 내재적 속성의 결합은 하나의 단어뿐만 아니라 하나의 쇼트를 형태의 공통성에서가 아니라 질적 공통성에 의존한다. 몽따쥬가 문장구성의 방식에 의거해야 한다는 그의 주장에는, 내재적 속성들의 형용사적 결합(질적 결합)을 염두에 둔 것이었다. 그것은 언제든지 감정상태의 최대화와 관계가 있는 것이다. 공장 노동자들의 학살과 황소의 도살이 효과적으로 결합될 수 있는 이유가 바로 여기에 있다. 또한 이것이 모호한 용어인 정서적인 역학화가 가지고 있는 뜻이다. 에이젠슈타인의 변증법을 내재적 속성의 창조 혹은 그 운동성의 최대화라고 말할 수 있을 것이다.  우리는 에이젠슈타인의 몽따쥬를 변증법의 표현이라고 말했다. 그리고 이것은 언제든지 힘의 최대화와 질적 변화를 수반한다. 그의 몽따쥬에는 행동주의적 성향이 강하게 배어있으며, 이것은 파토스의 구성을 통해 나타난다. 그는 영화가 자연의 재현이 아니라 인식의 구성이라는 점을 분명히 한다. 그에 따르면 혁명을 요구하는 시기에는 베르토프의 방식이 적절치 못한 예술이었다. 그는 영화 편집이 세계의 운동을 표현할 뿐만 아니라, 그 자체가 하나의 세계적 운동이 되어야 한다고 생각했다. 몽따쥬는 변증법의 표현일 뿐만 아니라, 그 자체 변증법의 원리가 되어야 하는 것이다. 그러나 그에게 있어 변증법은 초월성이나 외재성을 토대로 하는 고대적 변증성이 아니라, 파토스와 행동 그리고 힘의 최대화를 의미하는 내재적 변증성에 기초하고 있다. 그는 변증법의 외재성과 내재성의 주제를 통해, 소비에트 몽따쥬 학파들이 많은 빚을 지고 있던 그리피스에 대한 비판(에이젠슈타인은 그리피스의 평행교차편집이 임의로(외적으로) 설정된 결론에 이르기 위한 단순한 유기성에 지나지 않는다고 비판한다), 나아가 부르주아적 인간과 사유에 대한 비판, 그리고 무엇보다도 세계를 이해하고 행동하는 일반적 원리로 제시한다. 참고문헌 에이젠슈타인, 세르게이. 『영화의 형식과 몽타쥬』(영화이론총서 제25집). 정일몽 옮김. 영화진흥공사, 1990. 2006/10/16 14:35 2006/10/16 14:35 |

Recent Comments